La maladie d’Alzheimer, le cas le plus courant chez les personnes âgées, touche la plupart des gens.

L'un des défis du traitement de la maladie d'Alzheimer réside dans la limitation de l'administration des médicaments au tissu cérébral par la barrière hémato-encéphalique. L'étude a révélé que les ultrasons focalisés de faible intensité guidés par IRM peuvent ouvrir de manière réversible la barrière hémato-encéphalique chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurologiques, notamment la maladie de Parkinson, les tumeurs cérébrales et la sclérose latérale amyotrophique.

Un récent essai de validation de principe à petite échelle mené au Rockefeller Institute for Neuroscience de l'Université de Virginie-Occidentale a montré que chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ayant reçu une perfusion d'aducanumab associée à des ultrasons focalisés, l'ouverture temporaire de la barrière hémato-encéphalique (BHE) a entraîné une réduction significative de la charge en bêta-amyloïde (Aβ) cérébrale. Cette recherche pourrait ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques pour les troubles cérébraux.

La barrière hémato-encéphalique protège le cerveau des substances nocives tout en laissant passer les nutriments essentiels. Cependant, elle empêche également l'acheminement des médicaments vers le cerveau, un défi particulièrement important dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer augmente d'année en année et les options thérapeutiques sont limitées, ce qui représente un lourd fardeau pour les soins de santé. L'aducanumab est un anticorps monoclonal liant la bêta-amyloïde (Aβ) approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, mais sa pénétration de la barrière hémato-encéphalique est limitée.

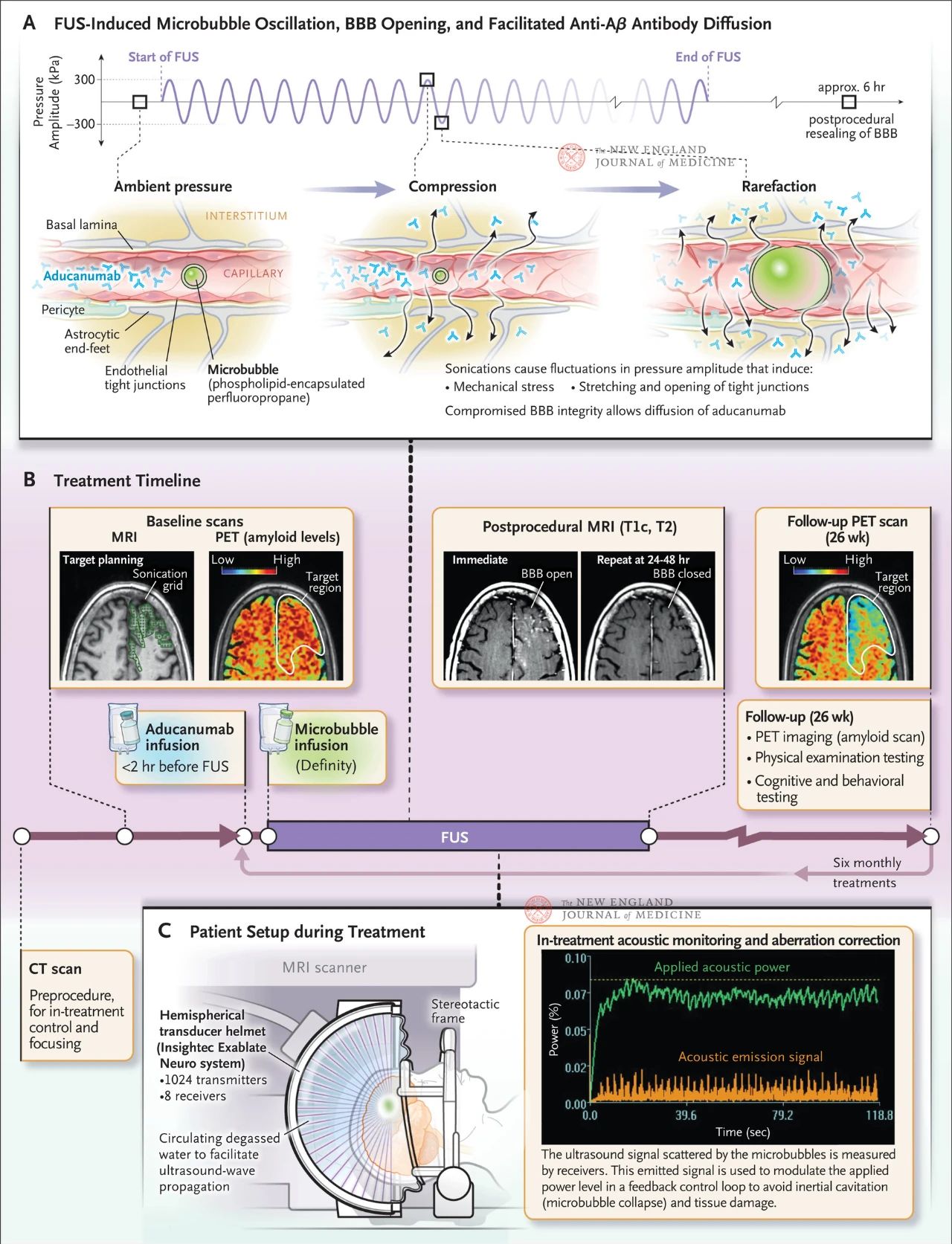

Les ultrasons focalisés produisent des ondes mécaniques qui induisent des oscillations entre compression et dilution. Injectées dans le sang et exposées au champ ultrasonore, les bulles se compriment et se dilatent davantage que les tissus et le sang environnants. Ces oscillations créent une contrainte mécanique sur la paroi vasculaire, provoquant l'étirement et l'ouverture des connexions étroites entre les cellules endothéliales (figure ci-dessous). L'intégrité de la barrière hémato-encéphalique est alors compromise, permettant aux molécules de diffuser dans le cerveau. La barrière hémato-encéphalique se régénère spontanément en environ six heures.

La figure illustre l'effet des ultrasons directionnels sur les parois capillaires en présence de bulles micrométriques dans les vaisseaux sanguins. En raison de la forte compressibilité du gaz, les bulles se contractent et se dilatent davantage que les tissus environnants, ce qui exerce une contrainte mécanique sur les cellules endothéliales. Ce processus provoque l'ouverture des connexions serrées et peut également provoquer la chute des terminaisons astrocytaires de la paroi vasculaire, compromettant l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique et favorisant la diffusion des anticorps. De plus, les cellules endothéliales exposées aux ultrasons focalisés ont renforcé leur activité de transport vacuolaire actif et supprimé la fonction de pompe d'efflux, réduisant ainsi la clairance cérébrale des anticorps. La figure B présente le protocole de traitement, qui comprend la tomodensitométrie (TDM) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour élaborer le plan de traitement par ultrasons, la tomographie par émission de positons (TEP) au 18F-flubitaban à l'inclusion, la perfusion d'anticorps avant le traitement par ultrasons focalisés et la perfusion microvésiculaire pendant le traitement, ainsi que la surveillance acoustique des signaux ultrasonores de diffusion microvésiculaire utilisés pour contrôler le traitement. Les images obtenues après le traitement par ultrasons focalisés comprenaient une IRM pondérée en T1 avec injection de produit de contraste, qui a montré une ouverture de la barrière hémato-encéphalique dans la zone traitée. Les images de la même zone après 24 à 48 heures de traitement par ultrasons focalisés ont montré une cicatrisation complète de la barrière hémato-encéphalique. Une TEP au 18F-flubitaban réalisée 26 semaines plus tard lors du suivi de l'un des patients a montré une diminution des taux d'Aβ dans le cerveau après le traitement. La figure C illustre le dispositif d'échographie focalisée guidée par IRM pendant le traitement. Le casque à transducteur hémisphérique contient plus de 1 000 sources ultrasonores qui convergent vers un point focal unique dans le cerveau grâce au guidage en temps réel par IRM.

En 2001, des études animales ont démontré pour la première fois que les ultrasons focalisés induisaient l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Des études précliniques ultérieures ont montré que les ultrasons focalisés pouvaient améliorer l'administration et l'efficacité des médicaments. Depuis, il a été démontré que les ultrasons focalisés pouvaient ouvrir la barrière hémato-encéphalique en toute sécurité chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer non traités, et pouvaient également délivrer des anticorps contre les métastases cérébrales du cancer du sein.

Procédé de distribution de microbulles

Les microbulles sont un agent de contraste ultrasonore généralement utilisé pour observer le flux sanguin et les vaisseaux sanguins lors d'un diagnostic échographique. Lors d'une échographie, une suspension de bulles d'octafluoropropane apyrogène, recouverte de phospholipides, a été injectée par voie intraveineuse (figure 1B). Les microbulles sont hautement polydispersées, avec des diamètres allant de moins de 1 μm à plus de 10 μm. L'octafluoropropane est un gaz stable, non métabolisé et excrétable par les poumons. L'enveloppe lipidique qui enveloppe et stabilise les bulles est composée de trois lipides humains naturels, métabolisés de manière similaire aux phospholipides endogènes.

Génération d'ultrasons focalisés

Les ultrasons focalisés sont générés par un casque transducteur hémisphérique entourant la tête du patient (figure 1C). Ce casque est équipé de 1024 sources ultrasonores contrôlées indépendamment, focalisées naturellement au centre de l'hémisphère. Ces sources ultrasonores sont alimentées par des tensions radiofréquence sinusoïdales et émettent des ondes ultrasonores guidées par imagerie par résonance magnétique. Le patient porte un casque et de l'eau dégazée circule autour de sa tête pour faciliter la transmission des ultrasons. Les ultrasons traversent la peau et le crâne jusqu'à la cible cérébrale.

Les variations d'épaisseur et de densité du crâne affectent la propagation des ultrasons, ce qui entraîne une légère variation du temps d'atteinte de la lésion par les ultrasons. Cette distorsion peut être corrigée par l'acquisition de données de tomodensitométrie haute résolution afin d'obtenir des informations sur la forme, l'épaisseur et la densité du crâne. Un modèle de simulation informatique permet de calculer le déphasage compensé de chaque signal d'attaque afin de rétablir une focalisation nette. En contrôlant la phase du signal RF, les ultrasons peuvent être focalisés et positionnés électroniquement pour couvrir de larges volumes de tissu sans déplacer le réseau de sources. La localisation du tissu cible est déterminée par imagerie par résonance magnétique de la tête, casque compris. Le volume cible est rempli d'une grille tridimensionnelle de points d'ancrage ultrasonores, qui émettent des ondes ultrasonores à chaque point d'ancrage pendant 5 à 10 ms, répétées toutes les 3 secondes. La puissance ultrasonore est progressivement augmentée jusqu'à la détection du signal de diffusion de bulles souhaité, puis maintenue pendant 120 secondes. Ce processus est répété sur d'autres maillages jusqu'à ce que le volume cible soit entièrement couvert.

L'ouverture de la barrière hémato-encéphalique nécessite que l'amplitude des ondes sonores dépasse un certain seuil. Au-delà, la perméabilité de la barrière augmente avec l'amplitude de la pression, jusqu'à provoquer des lésions tissulaires se manifestant par une exosmose érythrocytaire, des saignements, une apoptose et une nécrose, souvent associées à un effondrement des bulles (appelé cavitation inertielle). Ce seuil dépend de la taille des microbulles et du matériau de leur enveloppe. La détection et l'interprétation des signaux ultrasonores diffusés par les microbulles permettent de maintenir l'exposition dans une plage de sécurité.

Après l'échographie, une IRM pondérée en T1 avec produit de contraste a été utilisée pour déterminer si la barrière hémato-encéphalique était ouverte au niveau de la zone ciblée, et des images pondérées en T2 ont permis de confirmer la survenue d'une extravasation ou d'un saignement. Ces observations permettent d'orienter l'adaptation des autres traitements, si nécessaire.

Évaluation et perspective de l'effet thérapeutique

Les chercheurs ont quantifié l'effet du traitement sur la charge cérébrale en Aβ en comparant la tomographie par émission de positons au 18F-flubitaban avant et après traitement afin d'évaluer la différence de volume d'Aβ entre la zone traitée et la zone similaire du côté opposé. Des recherches antérieures menées par la même équipe ont montré que la simple focalisation des ultrasons peut réduire légèrement le taux d'Aβ. La réduction observée dans cet essai était encore plus importante que dans les études précédentes.

À l'avenir, l'extension du traitement aux deux hémisphères cérébraux sera essentielle pour évaluer son efficacité à retarder la progression de la maladie. De plus, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la sécurité et l'efficacité à long terme, et des dispositifs thérapeutiques rentables, ne dépendant pas du guidage par IRM en ligne, doivent être développés pour une plus large diffusion. Néanmoins, ces résultats suscitent l'optimisme quant à la possibilité que le traitement et les médicaments éliminant l'Aβ puissent à terme ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer.

Date de publication : 06/01/2024