La transplantation pulmonaire est le traitement reconnu des maladies pulmonaires avancées. Au cours des dernières décennies, la transplantation pulmonaire a connu des progrès remarquables dans le dépistage et l'évaluation des receveurs, la sélection, la préservation et l'attribution des poumons des donneurs, les techniques chirurgicales, la prise en charge postopératoire, la gestion des complications et l'immunosuppression.

En plus de 60 ans, la transplantation pulmonaire est passée du statut de traitement expérimental au statut de traitement standard reconnu des maladies pulmonaires potentiellement mortelles. Malgré des problèmes courants tels que le dysfonctionnement primaire du greffon, le dysfonctionnement pulmonaire chronique du greffon (DPC), le risque accru d'infections opportunistes, le cancer et les problèmes de santé chroniques liés à l'immunodépression, la sélection d'un receveur adapté offre un potentiel prometteur pour améliorer la survie et la qualité de vie des patients. Si les transplantations pulmonaires se multiplient dans le monde, le nombre d'opérations reste insuffisant pour répondre à la demande croissante. Cette revue se concentre sur l'état actuel et les avancées récentes en matière de transplantation pulmonaire, ainsi que sur les perspectives futures de mise en œuvre efficace de cette thérapie complexe, mais potentiellement transformatrice.

Évaluation et sélection des bénéficiaires potentiels

Les poumons de donneurs compatibles étant relativement rares, les centres de transplantation sont tenus, sur le plan éthique, d'attribuer les organes aux receveurs potentiels les plus susceptibles de tirer un bénéfice net de la transplantation. La définition traditionnelle de ces receveurs potentiels est qu'ils présentent un risque estimé supérieur à 50 % de décéder d'une maladie pulmonaire dans les deux ans et supérieur à 80 % de survivre cinq ans après la transplantation, en supposant que les poumons transplantés soient pleinement fonctionnels. Les indications les plus fréquentes de transplantation pulmonaire sont la fibrose pulmonaire, la bronchopneumopathie chronique obstructive, les maladies vasculaires pulmonaires et la mucoviscidose. Les patients sont orientés en fonction d'une fonction pulmonaire diminuée, d'une fonction physique diminuée et de la progression de la maladie malgré un recours maximal aux traitements médicamenteux et chirurgicaux ; d'autres critères spécifiques à la maladie sont également pris en compte. Les défis pronostiques justifient des stratégies d'orientation précoce qui permettent un meilleur conseil en matière de rapport bénéfice-risque, afin d'améliorer la prise de décision partagée éclairée et de lever les obstacles potentiels à la réussite de la transplantation. L'équipe multidisciplinaire évaluera la nécessité d'une transplantation pulmonaire et le risque de complications post-transplantation dues à l'utilisation d'immunosuppresseurs, notamment le risque d'infections potentiellement mortelles. Le dépistage des dysfonctionnements extrapulmonaires, de la condition physique, de la santé mentale, de l'immunité systémique et du cancer est essentiel. Des évaluations spécifiques des artères coronaires et cérébrales, de la fonction rénale, de la santé osseuse, de la fonction œsophagienne, des capacités psychosociales et du soutien social sont également essentielles. Un soin particulier est apporté à la transparence afin d'éviter les inégalités dans la détermination de l'admissibilité à la transplantation.

Les facteurs de risque multiples sont plus nocifs que les facteurs de risque isolés. Les obstacles traditionnels à la transplantation comprennent l'âge avancé, l'obésité, les antécédents de cancer, les maladies graves et les maladies systémiques concomitantes, mais ces facteurs ont récemment été remis en question. L'âge des receveurs augmente régulièrement et, d'ici 2021, 34 % des receveurs aux États-Unis auront plus de 65 ans, ce qui témoigne d'une importance croissante accordée à l'âge biologique plutôt qu'à l'âge chronologique. Désormais, outre la distance de marche de six minutes, une évaluation plus formelle de la fragilité est souvent réalisée, axée sur les réserves physiques et les réactions attendues aux facteurs de stress. La fragilité est associée à de mauvais résultats après une transplantation pulmonaire, et elle est généralement associée à la composition corporelle. Les méthodes de calcul de l'obésité et de la composition corporelle continuent d'évoluer, se concentrant moins sur l'IMC et davantage sur la masse grasse et la masse musculaire. Des outils prometteurs pour quantifier le déclin, l'oligomyose et la résilience sont en cours de développement afin de mieux prédire la capacité de récupération après une transplantation pulmonaire. Grâce à la réadaptation pulmonaire préopératoire, il est possible de modifier la composition corporelle et l'affaiblissement, améliorant ainsi les résultats.

En cas de maladie grave aiguë, il est particulièrement difficile de déterminer le degré d'affaiblissement et la capacité de récupération. Les transplantations chez les patients sous ventilation mécanique, autrefois rares, sont aujourd'hui de plus en plus fréquentes. De plus, le recours à l'assistance respiratoire extracorporelle (AR) comme traitement de transition pré-transplantation s'est accru ces dernières années. Les progrès technologiques et l'accès vasculaire permettent à des patients conscients, soigneusement sélectionnés et bénéficiant d'une AR, de participer à des procédures de consentement éclairé et de bénéficier d'une rééducation physique, et d'obtenir des résultats après transplantation similaires à ceux des patients n'ayant pas eu besoin d'AR avant la transplantation.

Une maladie systémique concomitante était auparavant considérée comme une contre-indication absolue, mais son impact sur les résultats post-transplantation doit désormais être spécifiquement évalué. Étant donné que l'immunosuppression liée à la transplantation augmente le risque de récidive cancéreuse, les recommandations antérieures concernant les affections malignes préexistantes insistaient sur la nécessité que les patients soient indemnes de cancer depuis cinq ans avant d'être inscrits sur la liste d'attente pour une transplantation. Cependant, avec l'efficacité croissante des traitements anticancéreux, il est désormais recommandé d'évaluer le risque de récidive cancéreuse au cas par cas. Les maladies auto-immunes systémiques ont traditionnellement été considérées comme contre-indiquées, une opinion problématique car les maladies pulmonaires avancées tendent à limiter l'espérance de vie de ces patients. Les nouvelles recommandations recommandent que la transplantation pulmonaire soit précédée d'une évaluation et d'un traitement plus ciblés afin de réduire les manifestations pathologiques susceptibles d'avoir un impact négatif sur les résultats, telles que les problèmes œsophagiens associés à la sclérodermie.

La présence d'anticorps circulants dirigés contre des sous-classes HLA spécifiques peut rendre certains receveurs potentiels allergiques à certains organes du donneur, ce qui entraîne des délais d'attente plus longs, une réduction du risque de greffe, un rejet aigu d'organe et un risque accru de CLAD. Cependant, certaines transplantations entre anticorps du receveur candidat et types de donneur ont obtenu des résultats similaires grâce à des protocoles de désensibilisation préopératoire, incluant la plasmaphérèse, l'immunoglobuline intraveineuse et la thérapie anti-lymphocytes B.

Sélection et application du poumon du donneur

Le don d'organes est un acte altruiste. L'obtention du consentement du donneur et le respect de son autonomie sont des facteurs éthiques essentiels. Les poumons des donneurs peuvent être endommagés par un traumatisme thoracique, une réanimation cardiopulmonaire, une aspiration, une embolie, une blessure ou une infection liée à la ventilation mécanique, ou une lésion neurogène. De nombreux poumons ne sont donc pas aptes à la transplantation. ISHLT (Société internationale de transplantation cardiaque et pulmonaire)

La transplantation pulmonaire définit des critères de don généralement acceptés, qui varient d'un centre de transplantation à l'autre. En réalité, très peu de donneurs répondent aux critères « idéaux » pour le don de poumons (Figure 2). L'utilisation accrue des poumons de donneurs a été obtenue grâce à l'assouplissement des critères (c.-à-d. les donneurs ne répondant pas aux normes idéales conventionnelles), à une évaluation rigoureuse, à des soins actifs et à une évaluation in vitro (Figure 2). Un tabagisme actif chez le donneur constitue un facteur de risque de dysfonctionnement primaire du greffon chez le receveur, mais le risque de décès lié à l'utilisation de tels organes est limité et doit être mis en balance avec les conséquences sur la mortalité d'une longue attente pour un poumon de donneur n'ayant jamais fumé. L'utilisation de poumons de donneurs âgés (plus de 70 ans), rigoureusement sélectionnés et exempts d'autres facteurs de risque, peut permettre d'obtenir des résultats similaires en termes de survie et de fonction pulmonaire du receveur à ceux de donneurs plus jeunes.

Une prise en charge adaptée des donneurs multiples et l'examen d'un éventuel don pulmonaire sont essentiels pour garantir que les poumons du donneur aient de fortes chances d'être transplantés. Bien que peu de poumons actuellement disponibles répondent à la définition traditionnelle d'un poumon de donneur idéal, un assouplissement des critères au-delà de ces critères traditionnels pourrait permettre une utilisation optimale des organes sans compromettre les résultats. Des méthodes standardisées de préservation pulmonaire contribuent à préserver l'intégrité de l'organe avant son implantation chez le receveur. Les organes peuvent être transportés vers les centres de transplantation dans différentes conditions, telles que la conservation cryostatique ou la perfusion mécanique en hypothermie ou à température corporelle normale. Les poumons jugés inaptes à une transplantation immédiate peuvent faire l'objet d'une évaluation objective plus approfondie et être traités par perfusion pulmonaire in vitro (PEVL) ou conservés plus longtemps afin de surmonter les obstacles organisationnels à la transplantation. Le type de transplantation pulmonaire, la procédure et le support peropératoire dépendent des besoins du patient, de l'expérience et des préférences du chirurgien. Pour les receveurs potentiels d'une transplantation pulmonaire dont la maladie se détériore considérablement en attendant la transplantation, l'assistance respiratoire extracorporelle peut être envisagée comme traitement de transition pré-transplantation. Les complications postopératoires précoces peuvent inclure des saignements, une obstruction des voies aériennes ou de l'anastomose vasculaire, et une infection de la plaie. Une lésion du nerf phrénique ou du nerf vague au niveau thoracique peut entraîner d'autres complications, affectant respectivement la fonction diaphragmatique et la vidange gastrique. Le poumon du donneur peut présenter une lésion pulmonaire aiguë précoce après l'implantation et la reperfusion, c'est-à-dire un dysfonctionnement primaire du greffon. Il est important de classer et de traiter la gravité de ce dysfonctionnement primaire du greffon, associé à un risque élevé de décès prématuré. Étant donné que les lésions pulmonaires potentielles du donneur surviennent dans les heures suivant la lésion cérébrale initiale, la prise en charge pulmonaire doit inclure une ventilation adéquate, une réexpansion alvéolaire, une bronchoscopie, une aspiration et un lavage (pour les cultures de prélèvements), une gestion des fluides du patient et un ajustement de la position thoracique. ABO signifie groupes sanguins A, B, AB et O, CVP signifie pression veineuse centrale, DCD signifie donneur de poumons après arrêt cardiaque, ECMO signifie oxygénation par membrane extracorporelle, EVLW signifie eau pulmonaire extravasculaire, PaO2/FiO2 représente le rapport entre la pression artérielle partielle en oxygène et la concentration en oxygène inhalé, et PEEP signifie pression expiratoire positive (PEP). PiCCO représente le débit cardiaque de l'indice de pouls.

Dans certains pays, le recours aux poumons de donneurs contrôlés (DDC) a atteint 30 à 40 % chez les patients en arrêt cardiaque, et des taux similaires de rejet aigu d'organe, de CLAD et de survie ont été obtenus. Traditionnellement, il convient d'éviter les transplantations d'organes provenant de donneurs infectés par un virus infectieux à des receveurs non infectés ; ces dernières années, cependant, des médicaments antiviraux agissant directement contre le virus de l'hépatite C (VHC) ont permis de transplanter en toute sécurité des poumons de donneurs VHC-positifs à des receveurs VHC-négatifs. De même, des poumons de donneurs positifs au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) peuvent être transplantés à des receveurs séropositifs, et des poumons de donneurs positifs au virus de l'hépatite B (VHB) peuvent être transplantés à des receveurs vaccinés contre le VHB et à des receveurs immunisés. Des cas de transplantations pulmonaires de donneurs infectés ou ayant été infectés par le SARS-CoV-2 ont été signalés. Nous avons besoin de davantage de preuves pour déterminer la sécurité de l'infection des poumons de donneurs par des virus infectieux en vue d'une transplantation.

En raison de la complexité de l'obtention de plusieurs organes, il est difficile d'évaluer la qualité des poumons des donneurs. L'utilisation d'un système de perfusion pulmonaire in vitro permet une évaluation plus détaillée de la fonction pulmonaire du donneur et de son potentiel de réparation avant utilisation (Figure 2). Le poumon du donneur étant très sensible aux lésions, le système de perfusion pulmonaire in vitro offre une plateforme pour l'administration de thérapies biologiques spécifiques afin de réparer le poumon endommagé (Figure 2). Deux essais randomisés ont montré que la perfusion pulmonaire in vitro à température corporelle normale de poumons de donneurs répondant aux critères conventionnels est sûre et que l'équipe de transplantation peut ainsi prolonger la durée de conservation. Il a été rapporté que la conservation des poumons du donneur à une hypothermie plus élevée (6 à 10 °C) plutôt qu'à une température de 0 à 4 °C sur glace améliore la santé mitochondriale, réduit les lésions et améliore la fonction pulmonaire. Pour les transplantations semi-sélectives en 1 jour, une conservation nocturne plus longue a été rapportée comme permettant d'obtenir de bons résultats post-transplantation. Un vaste essai de sécurité non inférieure comparant la conservation à 10 °C à la cryoconservation standard est actuellement en cours (numéro d'enregistrement NCT05898776 sur ClinicalTrials.gov). De plus en plus de personnes encouragent le prélèvement rapide d'organes grâce aux centres de soins multi-donneurs et l'amélioration de la fonction des organes grâce aux centres de réparation d'organes, afin que des organes de meilleure qualité puissent être utilisés pour la transplantation. L'impact de ces changements sur l'écosystème de la transplantation est encore en cours d'évaluation.

Afin de préserver les organes DCD contrôlables, la perfusion locale à température corporelle normale in situ par oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) peut être utilisée pour évaluer la fonction des organes abdominaux et favoriser l'acquisition et la préservation directes des organes thoraciques, y compris les poumons. L'expérience de la transplantation pulmonaire après perfusion locale à température corporelle normale au niveau du thorax et de l'abdomen est limitée et les résultats sont mitigés. On craint que cette procédure puisse nuire aux donneurs décédés et violer les principes éthiques fondamentaux du prélèvement d'organes. Par conséquent, la perfusion locale à température corporelle normale n'est pas encore autorisée dans de nombreux pays.

Cancer

L'incidence du cancer dans la population après transplantation pulmonaire est plus élevée que dans la population générale, et le pronostic est généralement sombre, représentant 17 % des décès. Le cancer du poumon et le syndrome lymphoprolifératif post-transplantation (SLPT) sont les causes les plus fréquentes de décès par cancer. Une immunosuppression prolongée, les effets du tabagisme antérieur ou le risque de maladie pulmonaire sous-jacente sont tous des facteurs de risque de cancer du poumon chez le receveur d'un seul poumon. Cependant, dans de rares cas, un cancer du poumon infraclinique transmis par le donneur peut également survenir chez les poumons transplantés. Le cancer de la peau non mélanocytaire est le cancer le plus fréquent chez les receveurs de transplantation ; une surveillance régulière du cancer de la peau est donc essentielle. Le SLPT à cellules B causé par le virus d'Epstein-Barr est une cause importante de maladie et de décès. Bien que le SLPT puisse guérir avec une immunosuppression minimale, un traitement ciblé par cellules B par rituximab, une chimiothérapie systémique, ou les deux, est généralement nécessaire.

Survie et résultats à long terme

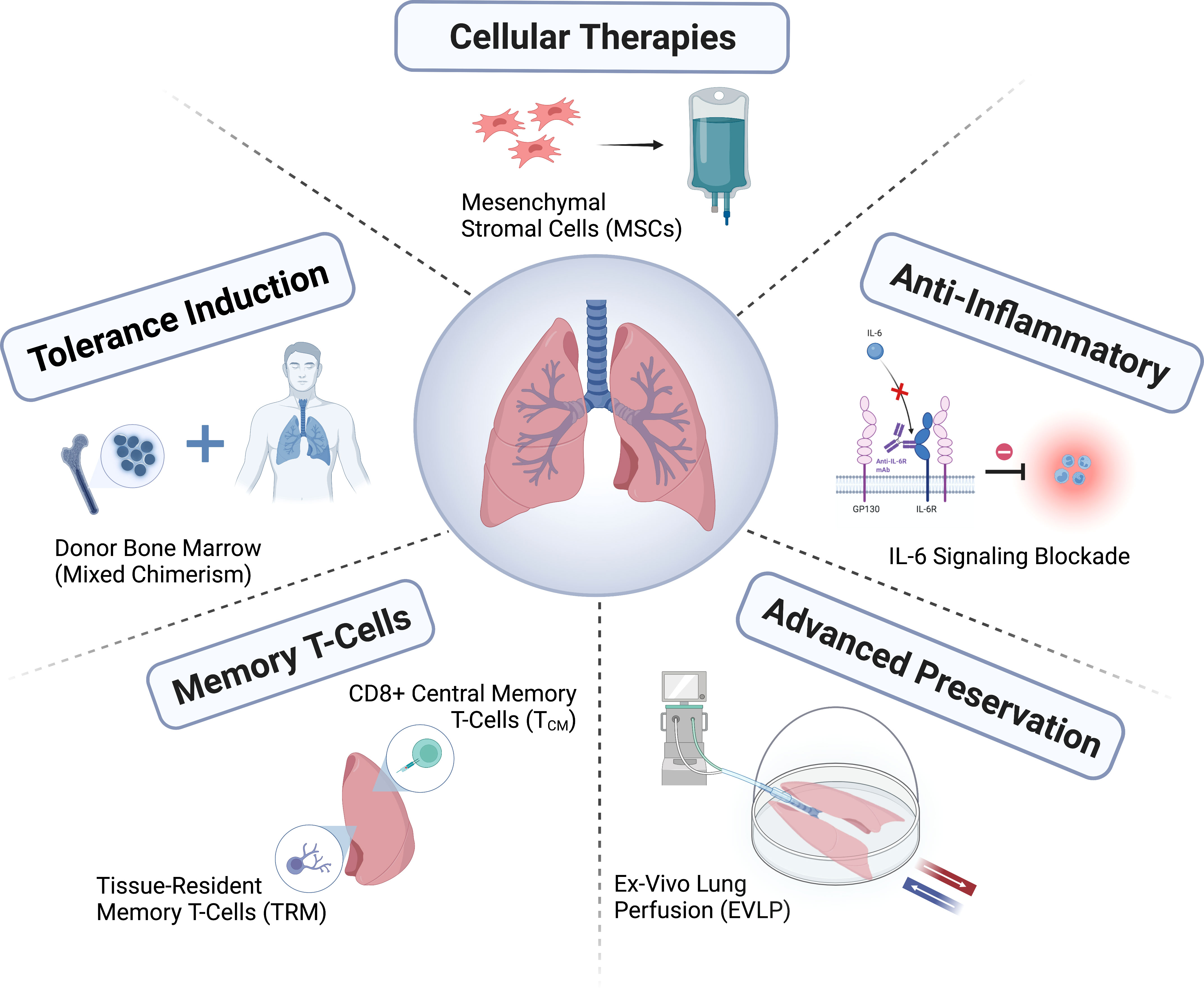

Français La survie après une transplantation pulmonaire reste limitée par rapport à d'autres transplantations d'organes, avec une médiane de 6,7 ans, et peu de progrès ont été réalisés en matière de résultats à long terme pour les patients sur trois décennies. Cependant, de nombreux patients ont connu des améliorations significatives de leur qualité de vie, de leur état physique et d'autres résultats rapportés par les patients ; Afin de mener une évaluation plus complète des effets thérapeutiques de la transplantation pulmonaire, il est nécessaire d'accorder plus d'attention aux résultats rapportés par ces patients. Un besoin clinique important non satisfait est de prendre en charge les décès des receveurs dus à des complications mortelles d'une défaillance tardive du greffon ou d'une immunosuppression prolongée. Pour les receveurs de transplantation pulmonaire, des soins actifs à long terme doivent être prodigués, ce qui nécessite un travail d'équipe pour protéger la santé globale du receveur en surveillant et en maintenant la fonction du greffon d'une part, en minimisant les effets indésirables de l'immunosuppression et en soutenant la santé physique et mentale du receveur d'autre part (Figure 1).

Orientation future

La transplantation pulmonaire est un traitement qui a connu des progrès considérables en peu de temps, mais qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. La pénurie de poumons de donneurs compatibles demeure un défi majeur, et de nouvelles méthodes d'évaluation et de prise en charge des donneurs, de traitement et de réparation des poumons de donneurs, ainsi que d'amélioration de la préservation des donneurs, sont encore en cours de développement. Il est nécessaire d'améliorer les politiques d'attribution d'organes en améliorant la compatibilité entre donneurs et receveurs afin d'accroître encore les bénéfices nets. On observe un intérêt croissant pour le diagnostic du rejet ou de l'infection par le biais de diagnostics moléculaires, notamment grâce à l'ADN libre dérivé du donneur, ou pour guider la minimisation de l'immunosuppression. Cependant, l'utilité de ces diagnostics en complément des méthodes actuelles de surveillance clinique des greffons reste à déterminer.

Le domaine de la transplantation pulmonaire s'est développé grâce à la formation de consortiums (par exemple, numéro d'enregistrement ClinicalTrials.gov NCT04787822 ; https://lungtransplantconsortium.org). Cette collaboration contribuera à la prévention et au traitement des dysfonctionnements primaires du greffon, à la prévision du CLAD, au diagnostic précoce et aux points internes (endotypage), ainsi qu'à l'affinement du syndrome. Des progrès rapides ont été réalisés dans l'étude des dysfonctionnements primaires du greffon, du rejet médié par les anticorps et des mécanismes ALAD et CLAD. La minimisation des effets secondaires et la réduction du risque d'ALAD et de CLAD grâce à un traitement immunosuppresseur personnalisé, ainsi que la définition de résultats centrés sur le patient et leur intégration dans les mesures de résultats, seront essentielles pour améliorer le succès à long terme de la transplantation pulmonaire.

Date de publication : 23 novembre 2024