Le 10 avril 2023, le président américain Joe Biden a signé un projet de loi mettant officiellement fin à l'« urgence nationale » liée à la COVID-19 aux États-Unis. Un mois plus tard, la COVID-19 ne constitue plus une « urgence de santé publique de portée internationale ». En septembre 2022, Biden a déclaré que la pandémie de COVID-19 était terminée et, ce mois-là, plus de 10 000 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés aux États-Unis. Bien sûr, les États-Unis ne sont pas les seuls à faire de telles déclarations. Certains pays européens ont déclaré la fin de l'urgence pandémique liée à la COVID-19 en 2022, ont levé les restrictions et ont géré la COVID-19 comme une grippe. Quels enseignements pouvons-nous tirer de telles déclarations historiques ?

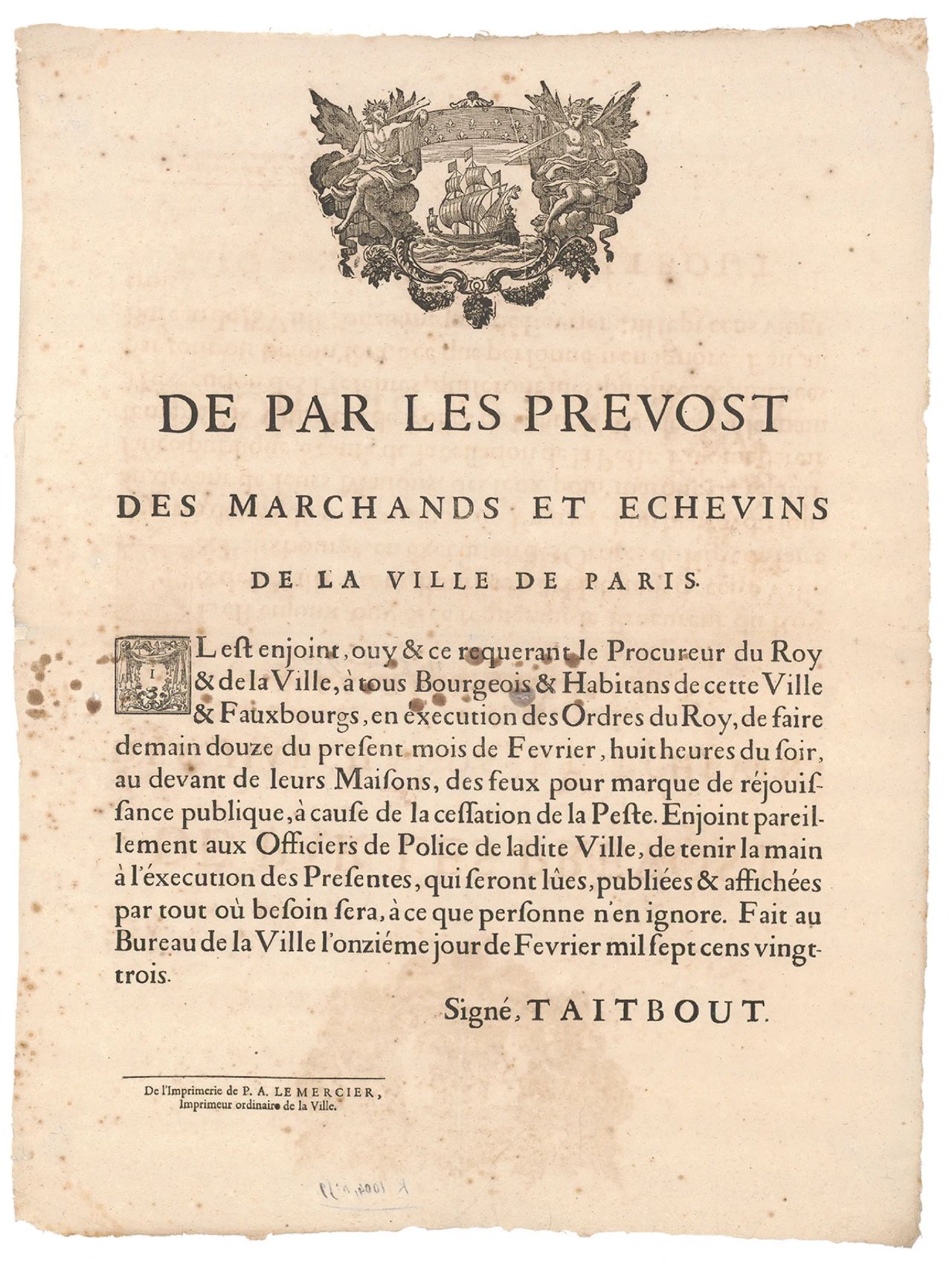

Il y a trois siècles, le roi Louis XV de France décrétait la fin de l'épidémie de peste qui sévissait dans le sud de la France (voir photo). Pendant des siècles, la peste a fait un nombre effarant de victimes à travers le monde. De 1720 à 1722, plus de la moitié de la population marseillaise est décédée. L'objectif principal de ce décret était de permettre aux commerçants de reprendre leurs activités, et le gouvernement invitait la population à allumer des feux de joie devant leur domicile pour « célébrer publiquement » la fin de la peste. Ce décret, riche en cérémonies et en symboles, a établi la norme pour les déclarations et célébrations ultérieures de la fin de l'épidémie. Il met également en lumière les raisons économiques de ces annonces.

Proclamation déclarant un feu de joie à Paris pour célébrer la fin de la peste en Provence, 1723.

Mais le décret a-t-il vraiment mis fin à la peste ? Bien sûr que non. À la fin du XIXe siècle, des pandémies de peste se produisaient encore, au cours desquelles Alexandre Yersin découvrit l'agent pathogène Yersinia pestis à Hong Kong en 1894. Bien que certains scientifiques pensent que la peste a disparu dans les années 1940, elle est loin d'être une relique historique. Elle infecte les humains sous une forme zoonotique endémique dans les zones rurales de l'ouest des États-Unis et est plus fréquente en Afrique et en Asie.

On ne peut donc s'empêcher de se demander : la pandémie prendra-t-elle fin un jour ? Si oui, quand ? L'Organisation mondiale de la Santé considère qu'une épidémie est terminée si aucun cas confirmé ou suspect n'a été signalé pendant une période deux fois plus longue que la période d'incubation maximale du virus. Sur la base de cette définition, l'Ouganda a déclaré la fin de la dernière épidémie d'Ebola du pays le 11 janvier 2023. Cependant, une pandémie (terme dérivé du grec pan [« tous »] et demos [« peuple »]) étant un événement épidémiologique et sociopolitique se produisant à l'échelle mondiale, sa fin, comme son début, dépend non seulement de critères épidémiologiques, mais aussi de facteurs sociaux, politiques, économiques et éthiques. Compte tenu des défis rencontrés pour éliminer le virus pandémique (notamment les disparités sanitaires structurelles, les tensions mondiales qui affectent la coopération internationale, la mobilité des populations, la résistance aux antiviraux et les dommages écologiques pouvant altérer le comportement de la faune sauvage), les sociétés optent souvent pour une stratégie aux coûts sociaux, politiques et économiques moindres. Cette stratégie consiste à considérer certains décès comme inévitables pour certains groupes de personnes présentant des conditions socio-économiques difficiles ou des problèmes de santé sous-jacents.

Ainsi, la pandémie prend fin lorsque la société adopte une approche pragmatique des coûts sociopolitiques et économiques des mesures de santé publique – autrement dit, lorsque la société normalise les taux de mortalité et de morbidité associés. Ces processus contribuent également à ce que l'on appelle l'« endémie » de la maladie (« endémique » vient du grec en [« intérieur »] et demos), un processus qui implique la tolérance d'un certain nombre d'infections. Les maladies endémiques provoquent généralement des épidémies occasionnelles dans la communauté, mais n'entraînent pas de saturation des services d'urgence.

La grippe en est un exemple. La pandémie de grippe H1N1 de 1918, souvent appelée « grippe espagnole », a tué entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde, dont environ 675 000 aux États-Unis. Mais la souche H1N1 n'a pas disparu, mais a continué de circuler sous des variantes plus légères. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) estiment qu'en moyenne 35 000 personnes aux États-Unis sont décédées de la grippe chaque année au cours de la dernière décennie. La société a non seulement « endémisé » la maladie (désormais saisonnière), mais elle a également normalisé ses taux annuels de mortalité et de morbidité. Elle l'a également banalisée, ce qui signifie que le nombre de décès qu'elle peut tolérer ou gérer est devenu un consensus et est ancré dans les comportements sociaux, culturels et sanitaires, ainsi que dans les attentes, les coûts et l'infrastructure institutionnelle.

La tuberculose est un autre exemple. Si l'un des objectifs de santé des Objectifs de développement durable des Nations Unies est d'« éliminer la tuberculose » d'ici 2030, il reste à voir comment y parvenir si la pauvreté absolue et les inégalités profondes persistent. La tuberculose est un « tueur silencieux » endémique dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, causé par le manque de médicaments essentiels, l'insuffisance des ressources médicales, la malnutrition et le surpeuplement des logements. Pendant la pandémie de COVID-19, le taux de mortalité lié à la tuberculose a augmenté pour la première fois depuis plus de dix ans.

Le choléra est également devenu endémique. En 1851, ses effets sur la santé et ses perturbations du commerce international ont incité les représentants des puissances impériales à convoquer la première Conférence sanitaire internationale à Paris afin de discuter des moyens de contrôler la maladie. Ils ont élaboré la première réglementation sanitaire mondiale. Mais si l'agent pathogène responsable du choléra a été identifié et que des traitements relativement simples (notamment la réhydratation et les antibiotiques) sont disponibles, la menace sanitaire que représente le choléra n'a jamais vraiment disparu. On recense chaque année entre 1,3 et 4 millions de cas de choléra et entre 21 000 et 143 000 décès liés à cette maladie dans le monde. En 2017, le Groupe de travail mondial sur la lutte contre le choléra a établi une feuille de route pour éliminer le choléra d'ici 2030. Cependant, les épidémies de choléra ont fortement augmenté ces dernières années dans les zones de conflit ou pauvres du monde entier.

Le VIH/sida est peut-être l'exemple le plus pertinent de l'épidémie récente. En 2013, lors du Sommet extraordinaire de l'Union africaine, tenu à Abuja, au Nigéria, les États membres se sont engagés à prendre des mesures pour éliminer le VIH et le sida, le paludisme et la tuberculose d'ici 2030. En 2019, le ministère de la Santé et des Services sociaux a également annoncé une initiative visant à éliminer l'épidémie de VIH aux États-Unis d'ici 2030. On compte environ 35 000 nouvelles infections au VIH aux États-Unis chaque année, dues en grande partie à des inégalités structurelles en matière de diagnostic, de traitement et de prévention, tandis qu'en 2022, on comptera 630 000 décès liés au VIH dans le monde.

Bien que le VIH/sida demeure un problème de santé publique mondial, il n'est plus considéré comme une crise de santé publique. Au contraire, son caractère endémique et routinier, ainsi que le succès des traitements antirétroviraux, l'ont transformé en une maladie chronique dont la lutte, malgré des ressources limitées, doit concurrencer d'autres problèmes de santé mondiaux. Le sentiment de crise, de priorité et d'urgence associé à la découverte du VIH en 1983 s'est estompé. Ce processus social et politique a banalisé la mort de milliers de personnes chaque année.

Déclarer la fin d'une pandémie marque ainsi le moment où la valeur de la vie d'une personne devient une variable actuarielle ; autrement dit, les gouvernements décident que les coûts sociaux, économiques et politiques liés à la survie l'emportent sur les bénéfices. Il convient de noter que les maladies endémiques peuvent s'accompagner d'opportunités économiques. La prévention, le traitement et la gestion de maladies autrefois pandémiques mondiales présentent des enjeux de marché à long terme et des avantages économiques potentiels. Par exemple, le marché mondial des médicaments contre le VIH représentait environ 30 milliards de dollars en 2021 et devrait dépasser 45 milliards de dollars d'ici 2028. Dans le cas de la pandémie de COVID-19, la COVID longue, désormais perçue comme un fardeau économique, pourrait constituer le prochain point de croissance économique pour l'industrie pharmaceutique.

Ces précédents historiques montrent clairement que ce qui détermine la fin d'une pandémie n'est ni une annonce épidémiologique ni une quelconque annonce politique, mais la normalisation de sa mortalité et de sa morbidité par la banalisation et l'endémie de la maladie, ce que l'on appelle, dans le cas de la pandémie de COVID-19, « vivre avec le virus ». Ce qui a mis fin à la pandémie, c'est aussi la détermination du gouvernement à considérer que la crise sanitaire qui en résultait ne représentait plus une menace pour la productivité économique de la société ni pour l'économie mondiale. Mettre fin à l'urgence de la COVID-19 est donc un processus complexe qui implique la détermination de puissantes forces politiques, économiques, éthiques et culturelles, et ne résulte ni d'une évaluation précise des réalités épidémiologiques ni d'un simple geste symbolique.

Date de publication : 21 octobre 2023